2024年7月15日,人民网报道,在2024年公布的《农耕农品记忆索引名录》中,来自河北沧县的“鸡跳脚”玉米面也成功入选。

由当地合作社种植出来的“鸡跳脚”玉米,磨出来的玉米面、玉米碴子营养价值都很高,用来熬粥香气浓郁。

这一独具地方特色的玉米加工出来的农产品玉米面被定为绿色食品,在市场上也十分受欢迎,售价也远高于普通的玉米品种。

这一玉米的名字也引起了很多人的好奇,它为什么会有“鸡跳脚”这么一个奇特的名字呢?它和普通玉米相比还有哪些不同之处,为何没有被普及?

«—【·发现“鸡跳脚”·】—»

找到“鸡跳脚”老种子并且将它的种植规模扩大的人,名叫袁振强,他是河北省沧县南堤村的书记,同时还是当地合作社的负责人。

他对于一些农作物老品种十分看重,经常会收集这类老种子,在他负责的合作社中还有一间专门的展室,就是存放他收集来的“老种子”的。

经过他陆续的收集,在这间展室中已经有了44种“老种子”,其中有一种就是叫“鸡跳脚”的玉米种子。

关于“鸡跳脚”玉米种子的发现也有一段奇特的发现之旅。

这些老种子因为现在很少有人种植,想得到种子很难,有时还得靠运气。

袁振强介绍说这种叫“鸡跳脚”的玉米种子是从南堤村的一家“五保户”家里无意中发现的。

这老两口无儿无女,平时就靠着种庄稼维持生计,因此他们对于粮食有着特别的情结,格外看重。

他们去世之后,袁振强帮他们料理了身后事,结果在整理他们房间的时候无意中发现了很多的作物种子。

老人生前一共只有三间土坯房,东屋用来住人,西屋就是养牛的,中间的屋子用来做饭,在土坯房的墙上楔着很多的钉子,上面挂着一些玉米棒子,还有一些作物的穗子,其他地方还能看见一些豆类的种子。

袁振强就是在整理西屋的时候发现房梁上挂着高粱和玉米,他十分惊喜,没想到自己苦苦找寻了那么久的老种子,老两口会留下这么多。

于是他就把这些老种子都收藏了起来,包括“鸡跳脚”玉米。

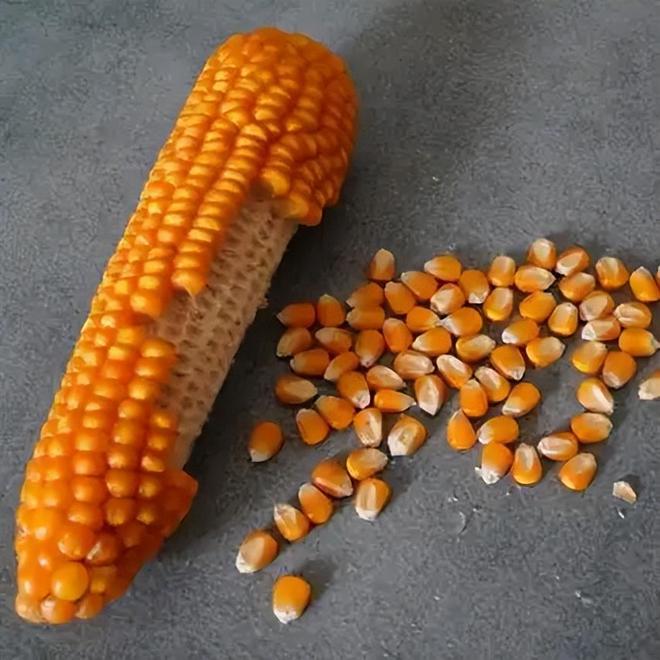

“鸡跳脚”玉米是当地农村的一种特殊的玉米,它的植株并不像现在的玉米那样高,反而比较低矮,家里的鸡鸭等家禽跳起脚来就能够得着玉米,于是就有了这样一个名字。

与其他传统作物一样,“鸡跳脚”玉米也面临着相同的困境,逐渐被更加高产的新品种所替代,甚至差点消失。

相较于现代杂交玉米动辄亩产1000斤左右,有的甚至能够达到两三千斤,而“鸡跳脚”玉米产量却很低,经济效益偏低,农民缺乏种植积极性。

在现代农业体系中,改良品种和杂交品种因其高产、抗倒伏、成熟快等优点成为主流,然而“鸡跳脚”玉米等老品种仍具备一些难以替代的独特优势。

鸡跳脚”玉米更能适应当地的环境,经过一代又一代的种植,已经成为了一种品质很高的品种。

老品种并非经过单一目标选育,其基因背景更复杂、多样,能为育种提供重要的种质资源,尤其是在抗病虫、耐旱寒等方面潜藏着大量尚未开发的基因。

老品种玉米如“鸡跳脚”的营养价值比较高,其制成品口感更好,香味浓郁。

而且“鸡跳脚”不仅是作物,更是一种乡土文化的象征,承载着地方农耕智慧和代际记忆,是当地老一辈留下来了的珍贵种子。

«—【·保护老种子·】—»

虽然找到了“老种子”,但是它们并不像文物一样,需要被放在安全的环境中珍藏,“老种子”需要在种植的过程中,将它自身的优质基因传承下去。

为了保住“鸡跳脚”等珍贵种子,袁振强努力说服合作社中的成员,种植老品种,并且还请了专业的农业专家来指导种植。

南堤村里的耕地有1.2万亩,但是其中有近3000亩的盐碱地,这样的土地是不适合种植庄稼的,即便种了产量也很低,收入和支出不成正比,逐渐就没有人再种植了。

新品种也很难适应这样的土地,但反而是被“淘汰”掉的老品种更适合盐碱地,它们一直都在这片土地上生长,经过长期的种植,已经能够存活,并且还具有了耐盐碱的基因。

老品种是农业系统中最原始、最广泛的遗传资源,它们在长期自然选择和人工选育过程中积累了丰富的基因多样性。

许多老品种耐旱、耐瘠、抗寒、抗虫害,适应性极强,在多变气候条件下仍能稳产,稳定性有保障。

于是袁振强就提议种植老品种,既能传承,还能发挥老品种独特的优势,将它们优秀的基因延续下去。

现代育种技术需要多样的遗传基础,老品种中存在许多尚未开发的优良基因,是现代育种不可或缺的“基因宝库”。

并且袁振强还在当地建设了加工流水线,将加工出来的“鸡跳脚”玉米碴进一步加工,变成一种速食,更好地将加工农产品推向市场,让更多的人吃到和了解“鸡跳脚”玉米。

以往村子里种普通玉米都是论吨卖,现在种植的“鸡跳脚”加工之后都是论斤卖,甚至论克卖,这也给当地村民带来了增收。

每一个老品种背后,都承载着一个地域的农耕文化、民族习俗与代际记忆,而且保护本土老种子,有助于建立自己的种子体系。

保护老品种不仅是对过去的尊重,更是为未来留下多样的可能性,“鸡跳脚”只是中国许多优质作物老种子中的一员,还有更多的老品种值得人们保护。